私たちの身体に欠かせない栄養素であるカルシウムですが、実は日本人の多くが慢性的な‟カルシウム不足”に陥っているといわれています。本記事では、日本人のカルシウム摂取量の現状と諸外国との比較、さらに日常生活で取り入れやすいカルシウム不足を補う3つの対策について解説します。

あなたは大丈夫?日本人のカルシウム推奨量と平均摂取量をチェック

日本では、1日にどれくらいのカルシウムを摂るべきとされているのでしょうか? 厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、1日の推奨量を健康な成人男性750~800mg、成人女性600~650mgとしています。しかし実際には、20歳以上の平均摂取量は約500mg(※)で、多くの日本人が不足していると考えられます。

カルシウムは骨や歯の健康を保つためだけでなく、筋肉や神経の働きにも欠かせない栄養素です。不足すると、将来的に骨粗しょう症のリスクが増加し、高血圧などの健康トラブルにつながる可能性も指摘されています。また、栄養バランスの乱れは体調や気分の変化を招くこともあり、カルシウムの不足も間接的に影響を及ぼす可能性があると考えられています。

※国民健康・栄養調査(令和5年)による

世界と比べてどう違う?欧米との驚きの差があるカルシウム摂取量

世界と比べると、日本人のカルシウム摂取量は際立って少ないといえます。アメリカやドイツなどの欧米諸国では、平均摂取量が1000〜1200mg(※)と日本の推奨量を大きく上回るレベル。それに比べて、日本人は半分ほどしか摂取していないということになります。

その理由のひとつは、水や土壌のミネラル含有量の違いです。カルシウムはミネラルの一種ですが、そもそも日本の水や土壌にはミネラル分が少なく、その水や土で育った農作物もカルシウムが少なくなります。

※医薬基盤・健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研究センターのデータによる

カルシウム摂取量に差が出る!日本と欧米の食文化の違い

カルシウム摂取量に影響する要因として、もっとも大きいのが食文化の違いです。

欧米のメニューには、牛乳・ヨーグルト・チーズなどが多く使われており、乳製品を日常的に摂取しています。牛乳には100gあたり約110mgのカルシウムが含まれているため、自然とカルシウムの摂取量が多くなります。

一方、日本の伝統的な食文化である「和食」は、ほとんど乳製品を使いません。カルシウム摂取源は、小魚、大豆製品(豆腐・納豆)、海藻類や緑黄色野菜などが中心です。これらの食品は脂質やカロリーが低く健康的ではあるものの、カルシウム吸収率の点では乳製品に比べると低いため、慢性的な不足を招きやすくなっています。

昨今は食の欧米化によって乳製品を摂るようになっていますが、反対に魚離れや大豆離れが加速。その結果、75歳以上のカルシウム平均摂取量が551mgなのに対し、20~40代では420mg前後と、若い世代のほうが不足のリスクが高くなっています。

今日から始めたい!日本人のカルシウム不足を防ぐ3つの対策

カルシウムは一度にたくさん摂っても吸収できる量に限りがあるため、「毎日コツコツと摂る」ことがポイント。そのため、無理なく継続的に取り入れられる3つの対策を紹介します。

- 食事に乳製品をプラスワン

朝食に牛乳やヨーグルトを加える、料理の仕上げにチーズをかけるなど、日常のメニューに「乳製品」をひとつ足すだけでも不足のリスクをかなり減らせます。スープをミルクベースにするのも効果的です。

- 間食を見直して摂取量アップ

お菓子やスナックの代わりに、小魚入りのおつまみやヨーグルトを使ったスイーツ、ヘーゼルナッツやアーモンドといったナッツ類を選ぶようにしてみてください。無理なくカルシウムを補えます。

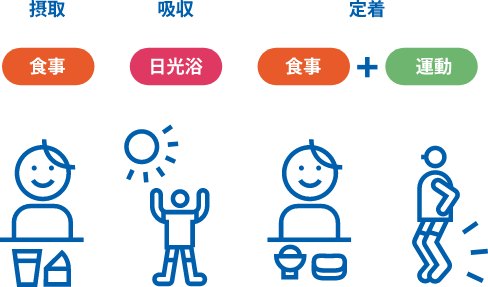

- ビタミンDを摂って吸収率アップ

カルシウムの吸収を助けるビタミンDを意識的に摂取して、吸収率を上げましょう。鮭・秋刀魚などの魚類や、干ししいたけ・きくらげ・舞茸といったきのこ類が豊富な食材です。また、ビタミンDは日光浴によって人間の体内でも合成できるので、天気のいい日は10分ほど屋外で過ごすのがおすすめです。

カルシウム摂取量はちょっとした意識で増やせる

日本人のカルシウム摂取量は世界的に見ても少なく、日本ならではの理由も背景にあります。だからこそ、毎日の食事や習慣を少しずつ改善することが大切です。今回紹介した3つの対策をできることから始めて、未来の自分の身体を守る習慣をつくっていきましょう。