健康や美容のために、たんぱく質を積極的に摂っている方も多いでしょう。

たんぱく質は骨にとっても重要な栄養素ですが、たくさん摂れば良いというわけではありません。

1日に摂りたい量を踏まえ、それを満たすためのおすすめの食品や献立をご紹介します。

たんぱく質の理想的な摂取量は?

一般的な日本人が1日に摂るべきたんぱく質の量は、『日本人の食事摂取基準(2020年版)』で規定されており、成人(18~64歳)の場合、男性65g/日、女性50g/日が推奨されています。

体格の差を考慮するなら、体重1kgあたり1gが目安。小柄な人でも推奨量は下回らないほうが良いため、体重45kgでも男性は65g/日、女性は50g/日を目指すのが基本です。

運動している人ではもう少し多めに、体重1kgあたり1.2~1.7g摂るのが望ましいでしょう。例えば、体重50kgの運動している成人女性の場合、60~85g/日となります。

また、65歳以上の推奨量は、男性60g/日、女性50g/日です。高齢になるとエネルギーの必要量は若い人よりも20%程度減りますが、たんぱく質の推奨量はあまり変わりません。

たんぱく質は3食均等に摂るのがベスト

たんぱく質は1日の推奨量を毎日摂ることが大切で、朝・昼・夕の3食で均等に摂るほうが良いとされています。その理由として、体内での利用効率の違いが挙げられます。

たんぱく質は、筋肉・骨・皮膚・髪・血液などの材料になりますが、一度にたくさん摂っても使いきれず、体内に貯めておくこともできません。身体の構成成分として利用されなかったたんぱく質は、エネルギーとして消費されるか、脂肪に変換されて蓄えられます。

また、たんぱく質を食べた後、一時的に筋肉の合成が進むことも分かってきました。反対に、食間や空腹時は筋肉の分解が進むため、たんぱく質をこまめに摂るほうが筋肉の維持につながると考えられます。

筋肉は骨の健康にも深く関係しており、筋肉量が多いほど骨密度が高い傾向があります。というのも、筋肉量が多いと筋収縮によって骨にかかる負荷が大きくなるため、骨の強度を高める必要があるのです。骨の強度は「骨質」とも関係しており、骨質は主に骨のたんぱく質であるコラーゲンの質や量に左右されます。骨粗しょう症を予防し、骨を強くするためにも、筋肉やコラーゲンの材料となるたんぱく質を上手に摂ることが大切です。

なお、高齢者は筋肉を合成する力が低下しますが、1回の食事で20gのたんぱく質を摂ると、若い人と同じくらいまで高まるといわれています。1食20gを1日3食で60g。一般的な65歳以上の推奨量(男性60g、女性50g)と近い値になりますね。

よく食べる食品のたんぱく質量を知っておこう

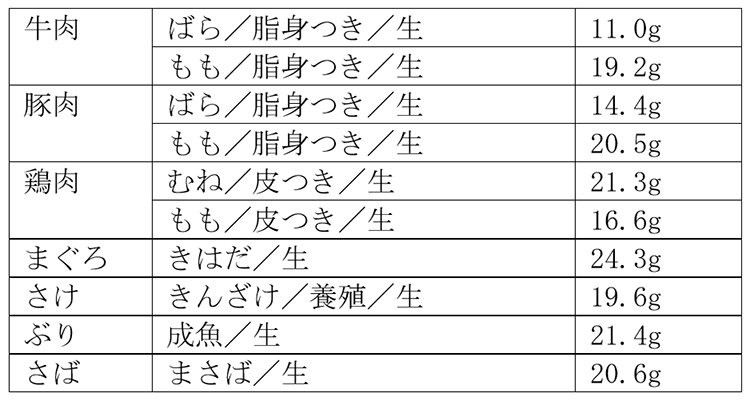

たんぱく質は、肉・魚・卵・大豆製品・乳製品に多く含まれています。主な肉や魚のたんぱく質量は以下の通りです。

【主な肉・魚の100gあたりのたんぱく質量】

肉や魚のたんぱく質量は、種類や部位などによって異なりますが、大雑把に捉えて、脂身が少ない肉や魚は100gで約20gと考えてみてはいかがでしょうか。

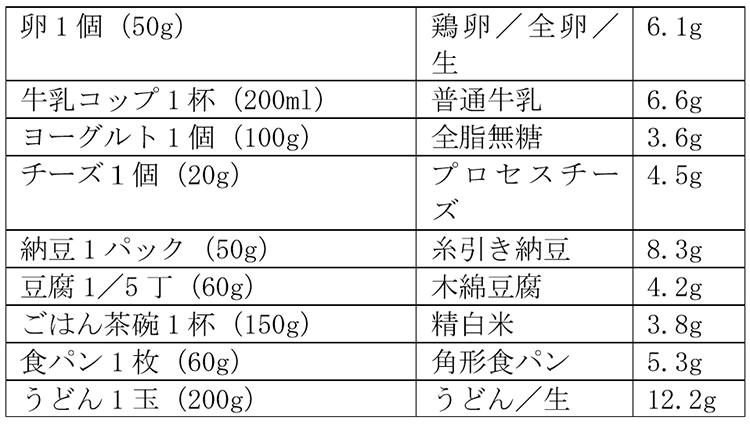

その他、卵・乳製品・大豆製品など、普段よく食べる食品のたんぱく質量を把握しておくと良いでしょう。加工食品はパッケージに記載されています。

【その他の食品の1食あたりのたんぱく質量】

ごはん・パン・麺類などの主食にもたんぱく質が含まれますが、それだけで1食20gのたんぱく質を満たすことはおすすめできません。できれば毎食15g以上は、肉・魚・卵・大豆製品・乳製品から摂ると良いでしょう。

1食でたんぱく質20gが摂れる献立例

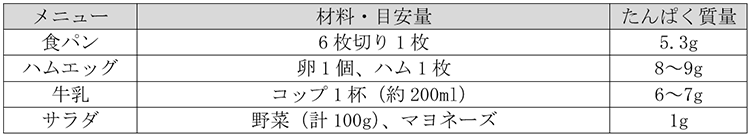

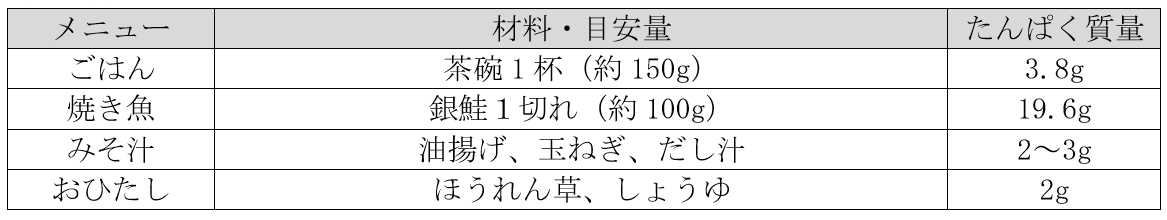

【朝食①】

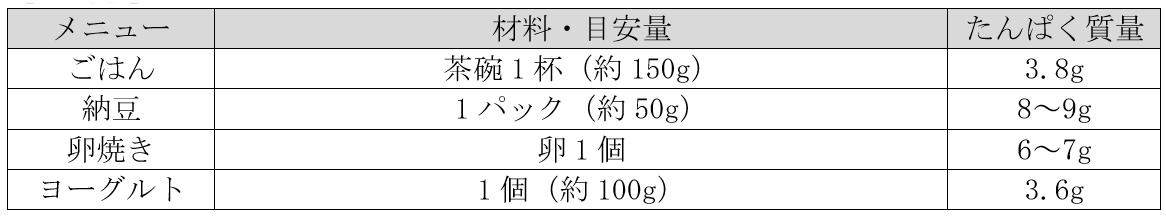

【朝食②】

朝食のたんぱく質は、筋肉を維持するために特に重要。牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品は調理せずに食べられ、不足しやすいカルシウムも補えるので、忙しい朝におすすめです。

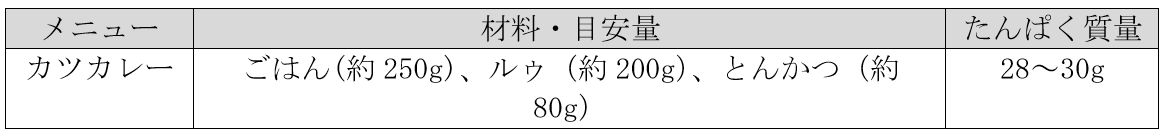

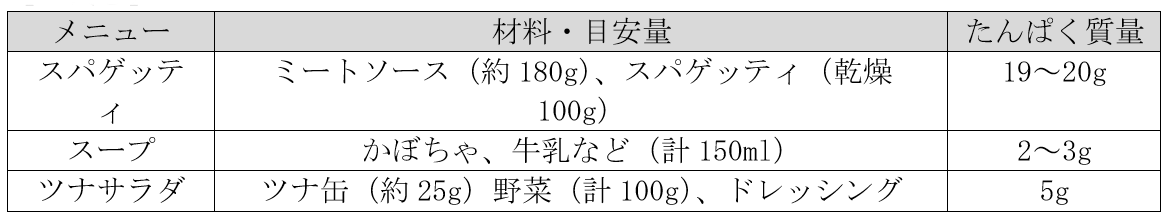

【昼食①】

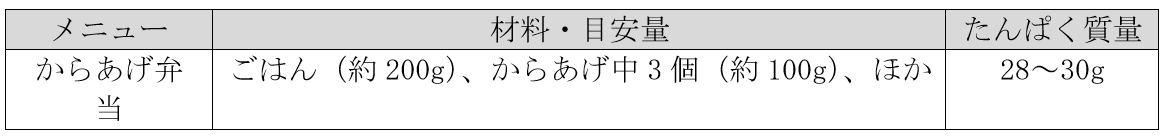

【昼食②】

外食チェーン店のメニューやコンビニの食品は、カロリーやたんぱく質量が表示されているので、参考にしましょう。

【夕食①】

【夕食②】

たんぱく質の主な供給源は、主菜(肉・魚・卵・大豆製品・乳製品)と主食の穀類ですが、副菜(野菜のおかず)を付けると栄養バランスが整います。主菜なしの献立や欠食があれば、おやつに乳製品やプロテインバーを取り入れるなど、工夫してみましょう。

特に乳製品はカルシウムの供給源としても優秀です。『日本人の食事摂取基準(2020年版)』では、骨粗しょう症とエネルギー・栄養素との関連が新たに追加され、カルシウムの必要量も一部引き上げられています。健康で長生きするために、たんぱく質とカルシウムが不足しないような献立を考えましょう。

※各食品のたんぱく質量は日本食品標準成分表2020年版(八訂)を参考に作成